饮水思源,爱乡护乡。

1957年,萧畹香夫妇为百候候南上街头过侯北木桥捐款500元人民币修简易木桥。

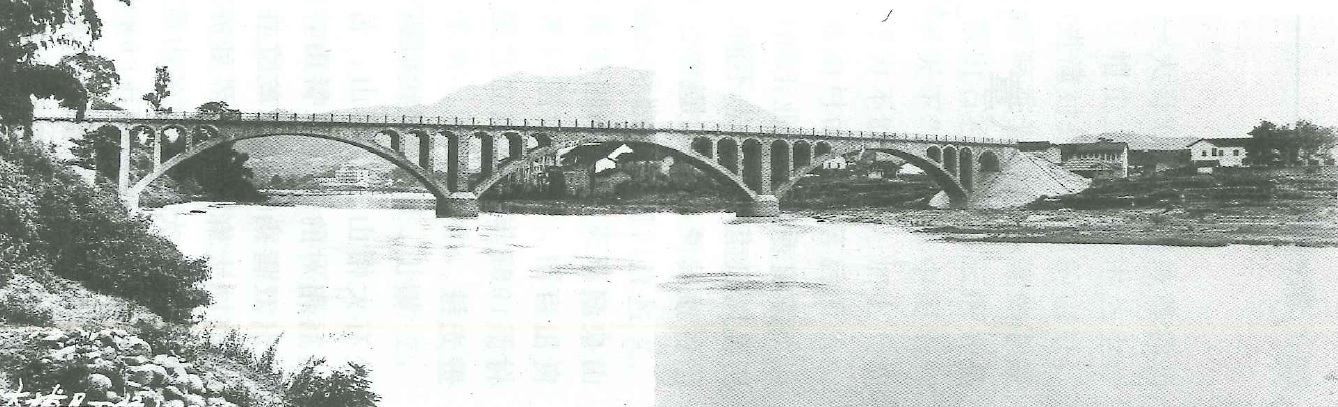

1981年返乡期间,萧畹香率先赞助25万人民币,并积极倡仪筹集建桥资金,发动海外乡贤397人热心赞助,共筹得47万多元人民币 (主桥35万元人民币, 引道12万元人民币),选址百侯侯南下街尾头建 “百侯大桥”。1981年2月25日动工,1982年8月竣工。

百侯大桥建成后,相应地在 “百候四景” 之一的梅潭河畔的“獅潭夜月”景点,萧畹香独资建起候北离退休干部职工联谊会馆和凉亭,还修建侯北小学和兴建水塔,修建萧淳始祖祠堂,迁建上祖地坟和开百候大桥至侯北上村大路及村道等。侯北新街初成,大桥连接候南街,两岸楼宇光辉相映,为百侯旧貌换新颜作出了重大贡献,深受群众交口称誉。

山连水,水连山;桥连路,路连桥。路通财通,山乡面貌变。尤其在山区,资源只有路通才能开发利用,只有路通财通才能发展经济、文化教育事业,缩小城乡差别。萧畹香在建好百侯大桥前后,多处开路,开发山区。就帽山一带来说,他就开路好几条。他把一条条雄鸡路、羊肠小道,开筑成宽畅的公路通汽车或板车、拖拉机路,方便与外界交往。

70年代后期,萧畹香曾独资捐建机耕路经曲滩接通百侯街,路接通了但不能通汽车;后又由他独资捐建另一条机耕路经凹下接通到湖寮街,但又不能通汽车;于1978年,他再独资捐建从平原三岗经横坑水到进灌村共12公里,这条路虽可通汽车了,但汽车从湖寮—百侯—枫朗—平原三岗再折回湖寮边境的进灌村,绕了一个大圈,足有50公里路程,实在费钱又费力,多有不便。萧畹香想,如果能从湖寮镇(县城)开一条经五虎山、葵坑到进光村公路仅12公里,又可从县城接通进光到平原三岗通高陂等地,这就方便了。而当时 (1984年)进灌村属百侯镇管辖,葵坑村一带属湖寮镇管辖,要征用葵坑村民的土地,困难多。萧畹香即叫旅居香港其女婿李木桂先生亲自回大埔县与县领袖商议此大计。萧畹香又想到当时常住香港乡贤蓝松南先生(原籍葵坑村),专程乘民航客机飞到香港拜访蓝先生,果然得到蓝先生的热心支持。蓝松南先生即于1984年回埔城,在县城政府主持下,几经协调湖寮、百侯两镇及有关人员摘好湖光公路定线、征地等规划工作。萧畹香还特请蓝松南先生飞马来西亚新山商议湖光公路兴建的具体事宜。大埔县政府领导专门组织人员于1985年动工,全程12公里,于1986年胜利开通湖光公路,尔后连续扩宽、取直、加水泥和柏油路面,共耗资500多万元。这条湖光公路接进岗线长达24公里,是大埔县第一条标准化的侨资公路,使进光村北上县城、南下高陂连成一线,也为县城通高陂路程缩短了十多公里。

萧畹香还在乡村周围邻村建桥筑路便利行人。筑路还有:进光乡道、葵坑路、帽山路、横坑水路、大乌窠路、进光凹下缺村路、百候候北路、百侯松柏坑路,还有平原北坑路、岩霞路等等。建桥还有:带头筹建和捐资巨款建百侯南北大桥、独资兴建平原湖洋尾桥,等等。同时,在路旁兴建凉亭有葵坑凉亭、双髻山腰通县电视转播台塔的 “览小亭“,进北村中的 “过息亭” 等等。

萧畹香为了使村中村外联系方便,又把现代传递信息的电话也架设了专线,进光直接通到县城。再之,就是电灯照明问题,原先由他独资在帽山脚下建起水电站一座为解决照明和工农业用电。由于水源小,不能满足村民和学校用电的需求。接着,又独资架接专线与县城变电站联网,随即解决了全村照明和工农业用电问题。这些就为现代化、电气化新农村开创新局面打下良好的基础。

同时,为了改善村民和进光学校师生饮用水条件,又独资兴建进光自来水工程,使全村村民和师生饮上优质纯净的水,解决了人们的饮水问题。

萧畹香还认识到:改变山村面貌,与改变当地自然环境和改善当地村民的生活条件应同步进行。他早在70年代捐资万元于大帽山 “洞额石”炼山种茶;在80年代,再捐资十万元人民币帮助进光村民每家每户种果,委托县侨建公司承办。据统计,每户平均种80株,每株付给种植费3元人民币,肥料抚育费5元人民币,每户平均领取650元人民币,如今,进光村家家户户的房前屋后,果树成林,一簇簇,一丛丛,遮映着各家农舍,翠绿了小山沟,村民亦得到一定的经济效益。

1991年春,萧畹香又投资20万元人民币,在县办的进光茶果场所属的礤下、凹下,片上、直至塘子窠龙一带300亩的林带种下了速生、高产、优质的白叶水仙茶苗,每处均派专人精心管理。

萧畹香除捐资农户和县办茶果场种茶、种果外,还扶助村民利用本村山场瓷士资源丰富的特点,加办了20间私营小瓷厂及一间彩瓷厂。村中还设有个体小商店8间,卫生站1间。村民亦工亦农亦商,收入可观,大大增加了村民收人,大大改善了村民生活。